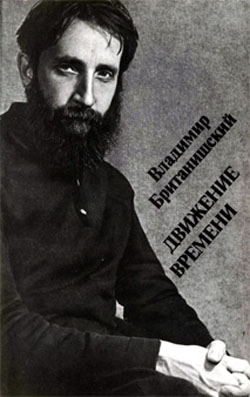

Движение времени. М.1985

“История есть греческое слово…”

* * *

История есть греческое слово:

деяния или дела людей —

благие, злые. Праведник, злодей —

дождутся в будущем суда людского.

А знание давнопрошедших дней

поможет нам жить, и думать снова,

как жить, как действовать, пути какого

держаться и каких поводырей.

Так предварял Татищев свой рассказ

истории российской. И у нас

просил прощенья, если в чем неточен.

И ты, читатель, мне в упрек не ставь

мои погрешности. Прочти, поправь.

Брани за упущенья, но не очень.

“Сверкают молнии, грохочут громы…”

* * *

Сверкают молнии, грохочут громы,

обугленных дубов чернеют гробы,

гром грянет — содрогнется древний лес,

и в грозном мире электромагнитном,

где много лет спустя погибнет Рихман,

свирепствует Перун-Юпитер-Зевс.

Еще в необжитой вселенной — ужас.

Недюжинных здесь нужно сил, и мужеств,

и хитрости мужицкой, и ума.

Но, может быть, даруют боги милость,

чтоб скот не пал, чтоб жито уродилось,

чтоб ночь прошла, чтоб кончилась зима.

Еще герои лик звериный кажут:

днем скачут на коне, воюют, княжат,

а ночью обращаются в волков

(как тот Всеслав, который волком рыскал

по всем степям бескрайним украинским

до самых черноморских берегов).

Внизу, в дочеловеческих глубинах,

среди червей, корней и нор змеиных,

замшелое ветшает лешачьё,

но бог-кузнец Гефайстос-Ильмаринен

(Вулканом именуемый у римлян)

уже кует, покуда горячо,

железо. Он кует мотыги, плуги,

серпы и косы, копья и кольчуги,

подковы, стремена и удила.

Он рыжую руду в железо варит,

он кочергою в горне кочегарит,

калит и докрасна и добела.

Кончается пора Царя Гороха,

и в греки из варяг ведет дорога,

и города воздвигнуты вдоль рек,

и отступают темные стихии

за каменные стены городские

в деревни и в урочища лесные,

чтоб долго-долго доживать свой век.

“Багульник, ельник, изволоки, взгорья…”

* * *

Багульник, ельник, изволоки, взгорья…

Грибная, волчья да медвежья дебрь.

И вдруг — виденья Средиземноморья:

маслина, кипарис, ливанский кедр.

В глухих лесах, холодных, хмурых, хищных,

метель метет и долго ждать весны,

но ветви пальм, плоды смоковниц пышных

художникам и книжникам видны.

Из северных, из необжитых ширей,

из узких келий очи их глядят

в волшебную страну, в блаженный ирей,

куда под осень птицы улетят.

И словно отсветом тех светлых высей,

тех райских стран, той дивной красоты

сияют и Рублев, и Дионисий,

и Нестерова светлые холсты.

Виденье отроку Варфоломею –

бессолнечная северная Русь,

но что-то вдруг напомнит Иудею

или о ней несбыточную грусть.

ЦЕРКОВЬ В ДУБРОВИЦАХ

ЦЕРКОВЬ В ДУБРОВИЦАХ

Восемнадцатый век

возникает, как церковь в Дубровицах:

ни с того ни с сего посреди подмосковных дубрав.

Ты застыл, изумленный.

Теряешься взглядом в подробностях.

Обретаешь крыла и взлетаешь, равнину поправ.

Стены сплошь изукрашены пышно-причудливой

путаницей

то фигур, то цветов и плодов в их сплетенье густом,

а вершина увенчана и не шатром и не луковицей:

золоченой железной короной с железным крестом.

Что за мастер, чьей церковью

здешняя местность украсилась?

Крепостной ли строитель, свободный ли был человек?

Русский, немец ли он, итальянец? Поляк ли, украинец?

Я все книги смотрел, и нигде ничего о нем нет.

Но откуда б он ни был,

а храм его — весь белокаменный,

как Владимир и Суздаль, как храмы и домы в Москве.

Говорят, он семь лет воздвигал его, но не веками ли

здесь резьбой белокаменной зодчие тешились все?

А цветов и плодов не бывает таких в нашей местности:

виноградом и пальмой чарует нас дивная вязь,

виноградом и пальмой —

мечтой древнерусской словесности,

что на севере диком о пальме твердила, томясь.

Вот стоит эта церковь, прельщая нездешнею прелестью,

и глядит свысока на леса и Десну и Пахру.

Вся она — беззаконна. Должна была выглядеть ересью.

Но ее освятили: понравилась, видно, Петру.

А уж вкусу хозяина, князя Бориса Голицына,

угодила весьма. Блажь? Причуда? А может, символ?

Как московский боярин

в костюме мальтийского рыцаря,

как голландский корабль,

что с воронежской верфи сошел.

И Голицын — причудлив. Правитель Казани и Астрахани,

но любитель латыни и польской музыки знаток.

Винопийца, забавник,

но деятель нескольких царствований.

Хлебосол. И мздоимец. Добродушен. Гневлив и жесток.

То он судит-казнит, то ленивеет праздный в домашности.

Лает слуг и приказных. Любезен с австрийским послом.

Вольнодумец, гуляка,

но жизнь свою кончит в монашестве.

Он — Петра воспитал. О Петре еще рано. Потом.

А пока что — Голицын и эта вот церковь в Дубровицах.

Там, где быть Петербургу,— болотистые острова.

Да и здесь, на Москве, еще старое с новым поборется.

Еще ропщут стрельцы. Еще старая вера жива.

Скоро новое летосчисление будет. История

замерла на мгновение на повороте крутом.

Выходя из себя, вырастая в Россию, Московия

ищет выхода к морю. И к миру, который кругом.

Петр встает у руля. Закачает людей, как на палубе.

Новый город воздвигнется. Новый упрочится стиль.

Будут статуи, статуи Зимнего. И в Петропавловке

ангел будет венчать золоченый сверкающий шпиль.

Там. А здесь, под Москвой, не сознавший себя

и не названный,

но мучительно рвущийся быть и предстать во плоти,

так, с избытком таким, век вдруг выразился

восемнадцатый,

что ни разу потом столь препышно не мог расцвести.

С перехлестом (как Петр!). Чересчур. Но в надрывной

чрезмерности —

все, что было, что будет: и разинщина, и раскол,

Петербург и Полтавская битва и подвиг предерзостный

паренька, что с обозом в Москву за наукой ушел.

…Постоим возле церкви-пророчицы,

церкви-предвестницы,

церкви-знаменья: знаменья века, который грядет.

Зодчий выверил точно. Четыре пологие лестницы

чуть замедленным ритмом

готовят стремительный взлет

«ПРИВЕТ ИЗ АМСТЕРДАМА!»

«ПРИВЕТ ИЗ АМСТЕРДАМА!»

В зоосаду детей верхом на пони

снимают (пони — смирный, не брыкливый).

В Крыму снимались некогда на фоне

пейзажа: размалеванный, крикливый

фанерный щит (наверное, видал ты?) —

просунешь голову в его отверстье,

фотограф щелкнет, и — «Привет из Ялты!»

(или еще какого-нибудь места).

Снимайся хоть в матросской бескозырке,

хоть в капитанской - о, восторг! - фуражке…

Приятель мой сострил: «Привет из дырки!»

(Он снялся без пейзажа в той шарашке,

без шапки и…без скидки: рупь с полтиной,

за что назвал фотографа скотиной).

Я мог бы и забыть об антураже

крымских фотографов. Но в Эрмитаже

был как-то раз. В Петровской галерее

или там рядом, по соседству с нею,

ну, словом, как заходишь, в ближних залах

Петр, в рыцарских и царских причиндалах,

мальчишески веселый, фатоватый,

башку просунул в рыцарские латы

и высунулся, и восторг во взоре,

а фоном служит Северное море,

и парусный корабль плывет — ну, прямо

картиночка: «Привет из Амстердама!»

САНКТ ПИТЕРБУРХ (РИСУНКИ ФЕДОРА ВАСИЛЬЕВА. 1710-е ГОДЫ)

САНКТ ПИТЕРБУРХ (РИСУНКИ ФЕДОРА ВАСИЛЬЕВА. 1710-е ГОДЫ)

Санкт Питербурх. Вот церковь. Вот трактир.

Вот две коровы на переднем плане…

Рисунок — контурный, почти пунктир,

перо чуть-чуть дрожит, как будто мир

чуть зыблется, всплывая перед нами.

Санкт Питербурх. В солдатской слободе.

Домишки. Три коровы возле церкви.

Видны верхушки мачт, но спуск к воде

не виден.

Вот подворья, форты, верфи.

Вот барка.

Вот корявая сосна:

Петр повелел оставить, чтобы знали,

что здесь был лес. Она торчит одна

на пустыре — как память о начале,

как памятник.

Вот сломанный баркас.

Вот пристань, мост. Мальчишки рыбу удят.

Вот будочник (и в профиль, и анфас).

Вот все, что есть. А то, что позже будет,

другие пусть изобразят в свой час.

Вот мельница (здесь в будущем дворец

построят): мельница над речкой Ерик

(теперь — Фонтанка).

Та же речка. Берег.

Хибарки к речке клонятся — конец

какой-нибудь деревни захолустной.

Еще рисунок. Тщательный, искусный

(перо и кисть). На Зверовом дворе.

Зверинец. Здание мы видим сзади.

Двор: щебень, доски, тачка (но без клади)

и клен (без листьев: видно, в ноябре).

Словом, задворки в царствующем граде.

Наброски то солдат, то горожан.

Князь. Пономарь. Амбары, бочки, баржи…

Он всю действительность изображал

такой, как есть. Наброски, но не шаржи.

Вот, скажем, мельница. Две-три свиньи

в грязи резвятся на переднем плане….

Но ведь и в жизни разные есть грани,

и не художника, а жизнь вини,

коль что не так.

Петр это понимал

(ему рисунки преподнес художник,

и то, что издержал на матерьял

для дел своих «пергаменных чертежных»,

казной оплачено)…

Года, века

пройдут. В гранит оденется река.

В столице будет пышно и парадно.

Но это будет позже. А пока —

вот две коровы. Это тоже правда.

СЛОН

СЛОН

Каких только не видели персон

в Москве! Но не о них я речь веду.

В тыща семьсот двенадцатом году

в Москву из Азии явился — слон.

Послом официально был не он,

а некий перс, но, правду говоря,

в тот день (а было третье октября)

не к персу шли, а к зверю на поклон.

Встречали конно (добрых два полка),

вся знать (каретами шестериком),

и на шесть верст народ стоял кругом:

«народным морем» разлилась толпа,

как пишет очевидец.

Вез посол

на двух больших телегах льва и львицу,

вез попугая и еще жар-птицу

невиданную. А за ними шел

тот, кто сановнее послов и знати,

хоть не в карете — пеший, не в халате

и не в мундире пышном — бос и гол.

Ноги — как бревна. Уши у слона —

как две печных заслонки. Бычий хвост.

А хобот, как рукав из полотна,

аж до земли свисает. Что там Босх

с чудовищными бестиями ада!

Полна чудес природа, и не надо

придумывать.

Вот хоботом колосс,

яко рукою, принимает брашно.

Вот он, шутя, толпу теснит — всем страшно

и все бегут.

А всадник, что на нем,

коль снизу смотришь, зрится воробьем.

Слона потом на барке в Петербург

везли, по рекам, по большим и малым,

по Ладоге, но довезли зер гут,

что и Петра Великого «Журналом»,

страница триста девяносто пять,

отражено. (Петр мог припоминать

ученого слона, что в Амстердаме

держал, как знаменщик, большое знамя,

трубил турецкий боевой сигнал

и даже из мушкета сам стрелял.)

Петр встретился с персидским дипломатом,

слон — водворен был в городе. С тех пор

в Санкт-Петербурге был Слоновый двор.

Но путешественник в семьсот двадцатом,

придя в Слоновый двор, уж не слона там,

а выделанную слоновью шкуру

узрел. Таков немилосердный фатум.

Всем изучавшим русскую культуру

петровского периода тот слон

известен хорошо (смотри гравюру

Пикарта: там и слон изображен,

и встреча — та, московская,— видна там).

Загадка вот в чем: в восемьсот восьмом

Крылов («По улицам слона водили…»)

писал об этом, самом первом, или

каком-нибудь уже совсем другом?

Надо бы выяснить. Пока что мне

насчет Крылова ясно не вполне.

А в тыща восемьсот восьмидесятом

(прошу прощенья за пристрастье к датам)

рассказ о достопамятном слоне

публиковался в «Русской старине».

“Петербургский горожанин…”

* * *

Петербургский горожанин

покупал на рынке клюкву.

Пораженный парижанин

описал продажу-куплю

этих ярко-красных ягод,

им не виданных доселе,

и румяных россиянок

простодушное веселье.

А мороз в России — ужас,

лес дремучий, звери — люты…

Но в Париже петербуржец

разве мог бы жить — без клюквы!

ГРАВЮРА ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ

ГРАВЮРА ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ

Щеки раздувающий божок

дует в раковину или в рог.

Он статист в театре аллегорий,

праздник ли дворцовый, Новый год,

в порт ли вводят пленный шведский флот

или это триумфальный вход

русских войск в Москву после викторий.

Он второстепенный персонаж,

как служанка, нянька, паж и страж,

как мальчишка, писающий сбоку,

рядом с винной бочкой, в стороне,

на большом фламандском полотне

(в Эрмитаже, в этой толкотне,

всех их и не разглядишь, ей-богу!).

Движется история, а он

дует, дует, дует… Он лишь фон

для фигур, для действий, для сюжета.

Щеки раздувающий божок,

ты скромнее прочих был, дружок,

никакого моря не зажег —

и спасибо за одно уж это!

ЛАДОЖСКИЙ КАНАЛ

ЛАДОЖСКИЙ КАНАЛ

…водное естество, взаимному

всех стран сообществу послужити могущее…

Феофан Прокопович

Мы плыли хмурым Ладожским каналом

от Шлиссельбурга (то бишь Петрокрепость)

до Новой Ладоги. Была окрестность

тосклива. Пароход шел самым малым

по этой узкой и унылой щели.

И в утреннем тумане еле-еле

кусты просвечивали слева-справа,

тускнело деревцо (ольха? осина?)

и вновь тянулась плоская низина,

та, по которой шел канал («канава»,

как тут перекрестить его успели).

Две насыпи — две серых параллели —

кой-где пестрели: желтовато, ржаво.

Да кроны ветел будто вверх корнями

торчали — метловато, узловато…

А виделись мне персы и армяне,

купцы, здесь проплывавшие когда-то,

с цветистыми шелками и коврами

из тех восточных царств, что за горами.

Ведь Петербург, хотя и был Европой,

шпалеры Фландрии приобретая,

не брезговал ковровою работой

Востока и фарфором из Китая;

привыкший к сладостям и к чаепитью,

шербетом лакомился и урюком…

А этой тонкой водяною нитью

Восток и Запад Петр связал друг с другом,

Неву сближая с Волгою-рекою,

с Казанью, Астраханью, Шемахою…

Мы плыли скучным Ладожским каналом,

и утро было пасмурным, унылым.

Но где-то за кавказским перевалом,

за прикаспийской степью, за Дарьялом,

то яхонтом, то самоцветным лалом

Восток сиял, как сказочным светилом.

А в невском устье, низменном и влажном,

болотистом, торфяном, мглистом, дымном,

светился Запад залом эрмитажным

в многоколонном драгоценном Зимнем.

А в Старой Ладоге, куда мы плыли

(мы плыли к Новой, к волховскому устью,

а там — пешком: уже однажды были),

сияли фрески яркой Древней Русью,

воспряв из-под известки, из-под пыли.

И сквозь туман, стоявший на болоте,

сквозь дождевое сеево сплошное

мерещилось сообщество людское,

как в речи Прокоповича о флоте.

ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ

ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ

1. Жизнь Феофана

Был роду Феофан купецкого,

но, без отца оставшись смалу,

наверно, вдоволь он победствовал,

его не сразу обласкала

фортуна.

Да, но и постранствовал

немало: Львов, а дальше Краков,

Рим, с перевала Сен-Готардского —

в Гельвецию. В краях и градах

во многих был. Как многоопытный

муж, о котором повествует

Гомер.

Религий разных догматы

знал. Свято место не пустует:

так в древнем Киеве язычество

сменилось верою Христовой.

Но если истина не ищется,

Что толку в вере, хоть и новой!

Что толку в чести, власти, золоте,

коими сердце жадных живо!

(Уж больше толку даже в солоде:

без солода — какое ж пиво!)

Он панагиею с алмазами

себя украсить не хлопочет:

величество людское — в разуме,

а разум явится где хочет.

Где хочет: во дворце и в хижине

и в киевском купецком доме.

И лишь в пустыне, страхом выжженной,

не явится. Где хочет, кроме.

Кроме тех мест, где нужно кланяться

вельможным и деньге-злодейке,

где знатные невежды чванятся

и где любой кабацкий пьяница

тебя продаст за три копейки.

Так нечего лениться-нежиться,

и время нынче не такое,

а надо корчевать невежество,

путь просвещению готовя.

А надо насаждать училища —

пусть древо знанья корень пустит.

Не знатность — знанье будет силища.

Злость дураков язык прикусит.

Библиотека, Академия

и школа для сирот и бедных,

и Ломоносову радение,

рожденному в народных недрах:

все это — дело Феофаново

(начало, замысел, основа)…

А каково все сделать заново,

чтоб не казалось — было ново?

2. Дом Феофана

Дом Прокоповича — на Карповке,

возле Аптекарского сада.

С тех пор, как в рай садово-парковый

ввела философов Эллада,

философы — в родстве с ботаникой,

с садово-парковым искусством.

Но остров-то — необитаемый!

Да и на грунте петербургском,

в болотистой, лесистой местности

взрастет ли сад греко-латинский —

сад любомудрия, словесности,

поэзии — на этой низкой

земле?

На острове Аптекарском

(пока — по-старому — Еловом)

уже искусством архитекторским

воздвигнут дом.

И в доме новом —

новые люди, те, с которыми

хозяин щедрый и радушный

до ночи занят разговорами

(они ему — как хлеб насущный):

какою быть должна поэзия,

о вредных воздухах больных,

и верно ль мнение Картезия,

что нет, мол, чувствий у животных;

о Левенгуке, о материи,

Полюстровских и прочих водах…

Ну, словом, не теряли времени

(ведь это-то и значит отдых!) .

А время что кому пророчило,

иному — плаха или ссылка.

Но гости в доме Прокоповича

беседуют и спорят пылко,

и за полночь окошки светятся,

то шутит, этот правду режет…

И, Просвещения предвестница,

заря над Петербургом брезжит.

3. Европа и Россия

Окнами в Европу были— люди.

Был и Феофан таким окном.

Разум, как в фарфоровом сосуде,

под его большим светится лбом.

В хлебосольном доме петербургском

гости за полночь и пир горой,

Угощались ренским и бургинским,

устрицами, раками, икрой…

— Вон еше того сига отведай!..

— И еще вот этого вина!..

Угощались мудрою беседой,

как в сократовские времена.

Русским, иноземцам, иноверцам —

всем тут рады, вяск уважен тут.

На латинском, на древнееврейском,

итальянском, польском здесь поймут.

С езуитом и старообрядцем

Феофан беседовать готов

(ведь Еразм был вовсе святотатцем,

а толков, куда как был толков!).

Кантемир, Татищев, Тредьяковский

(с кем и поругается — простит) …

И казак, донской или днепровский,

под Москвой в селе его гостит.

Если Петербург — окно в Европу,

то село Владыкино — окно

в Русь: иначе ведь не будет проку

от Европы, то – то и оно.

Псковский и Великоновогородский

архипастырь, но простых простей…

И, наверно, клюквой и морошкой

тоже потчевал своих гостей!

4. Смерть Феофана

Его глава была как Вавилон:

Платон и Аристотель, Цицерон

и Августин с еретиком Еразмом —

из разных в ней сошлись времен , сторон

как на собор. И был собором он,

его соборный, всеобъятный разум.

Пред тем как вступит смерть в свои права,

философ должен произнесть слова.

Что хочешь ты поведать, Прокопович?

И, пальцем постучав по тверди лба,

воскликнул Феофан: «Глава, глава!

Упившись разумом, где ся приклонишь?»

ТАТИЩЕВ

ТАТИЩЕВ

Четырехпудовый бивень мамонта

преподнес Татищев государю,

зверя мамонта, зело громадного,

соразмерного с сибирской далью.

Ведавший казенными заводами,

рудами, какие где отыщут,

над Сибирью — воздухами, водами

и зверями — мудрствовал Татищев.

Он, любителю всего гигантского,

куриоз Петру привез великий.

А себе, из Дрездена и Данцига,

привозил лишь книги, книги, книги.

Геродота покупал и Тацита,

«Жизнь Сократа» и трактат Коперника

(чье ученье церковью отвергнуто),

философию, фортификацию…

Дом себе поставив над плотиною,

основатель Екатеринбурга

книги, книги — страсть свою единую —

здесь хранил (он не любил сумбура).

Вечно отрываемый от чтения,

город озирал хозяйским глазом…

все имел он: честь, чины, имение,

но всего превыше ставил — разум.

ЖИЗНЬ И ЛЕГЕНДА ЯКОВА БРЮСА, МОСКОВСКОГО ФАУСТА

ЖИЗНЬ И ЛЕГЕНДА ЯКОВА БРЮСА, МОСКОВСКОГО ФАУСТА

1. Легенда

Виллим Брюс, иноземец, из Шкоцкой земли,

королевского роду был якобы.

В царском войске служил, сыновья подросли —

отдал в службу Романа и Якова.

Уж как старший, Роман, был лихой генерал,

беспрестанно сражался он с ворогом.

А как город построили, царь ему дал

Петербургом командовать городом.

А у младшего, Якова, ум был хитрей,

предался он затеям злокозненным:

черный порох варил для пушкарских затей

и упился он зельем тем огненным.

Серный дух возлюбил, и лазуревый огнь

для него стал единственным светочем.

Заглядевшись в то пламя, задумывал он,

как сравняется с богом всеведущим.

Был он знатен, богат, не считал он рублей,

а считал только в сотнях и тысячах;

столько нет на Москве православных церквей,

сколько книг он купил еретических.

А друзья его были графья да князья,

царь с царицей, полковники царские,

и решил он, что бог уж ему не судья,

что не будет ни смерти, ни старости.

Что не бог, а наука — владыка всему,

что мудрец, обладающий истиной,

сам есть бог, и что нет, мол, предела уму,

так он думал, безумец неистовый.

То он травы сушил и отвары варил

и с лекаркой-знахаркой беседовал.

То по книгам смотрел и у дьявольских сил

их секретные знанья выведывал.

И дознался он тайны, как быть молодым,

девять лет ему было добавлено.

Тут и начал блудить он, и так он блудил,

Будто сам он был выблядком дьявола.

А блудил он не с девкой своей крепостной,

не с какой-нибудь бабой распутною,

не с зеленоволосой русалкой лесной,

а с искусно сработанной куклою.

И была эта кукла во всем хороша,

не хватало ей только немногого:

не имела души она, ибо душа –

это дело не Брюсово: Богово.

И хоть Брюсу та кукла его удалась,

Он не тешился ею, лишь мучался:

все не мог примириться, что Богова власть

выше Брюсовой власти-могущества.

И разбил он ту куклу и проклял судьбу,

Пожалел он, что тайны разгадывал.

Стал он в башне сидеть и ночами в трубу

на небесные звезды поглядывал.

И светился огонь и пугал горожан,

потому что был делом нечистого.

И случился в той башне великий пожар.

Так и умер, как жил он: неистово.

Пушкари понаехали в день похорон.

Пушки гукали, пыхали порохом.

И в том дыме, в том облаке пороховом

Брюс явился вдруг дьявольским мороком.

И пропал. И могилу его не найдут.

Так пропал вдруг со свету он с белого.

Эти молвят, мол, там, а другие, мол, тут,

а ни там и не тут его не было.

Но коль голод случится, чума и мор,

это все нагадал он заранее:

календарь напечатал — доныне с тех пор

все сбывались его предсказания.

Потому что осталось две тысячи книг

тарабарских, халдейских, египетских,

и грядущее наше записано в них,

в этих книгах и в Брюсовых выписках.

И с тех пор на Руси не живут — только ждут,

ждут чего-то, гадают, надеются.

И покуда те книги дотла не сожгут,

колдовство-ведовство не рассеется.

2. Жизнь

И Брюс, и Боур, и Репнин…

Пушкин

Он даже от Москвы жил в сорока верстах,

от Петербурга же — считай что в семистах,

за тридевять земель от всех интриг природных.

Фельдмаршал отставной, затворник и монах,

забыл о титулах, о рангах и чинах,

о всех своих врагах и о друзьях притворных.

Что Миних делает? что думает барон?

кто в силе при дворе, а кто понес урон?

Не все ль ему рано! Лишь справиться б

с подагрой.

В усадьбу удалялись, как древле Цицерон,

он бережет не впрок, а лишь для похорон

свой жезл фельдмаршальский и свой мундир

парадный.

И только к знанию в ней не иссякла страсть.

Он многие познал, но это только часть.

Еше полным-полна священная Бутылка.

Пьешь из нее всю жизнь, но, упиваясь всласть,

вновь жаждешь к мудрости источнику припасть,

привычно, как питок, и, как любовник, пылко.

Он вспомнил истину весельчака Рабле

о том, что мудрые всегда навеселе,

и Гиппократово учение о смехе.

Ну что ж, единожды живем мы на земле.

Мы жили — весело… И всплыли, как во мгле,

потешный полк Петра и Марсовы потехи,

победы и пиры, и как из дома в дом

Апраксин, Меньшиков и сам он шли с Петром,

переодетые простыми мужиками:

царица родила, был праздник — все вверх дном,

князь Ромодановский шутейным был царем,

шутейный патриарх шел с ними, шутниками.

А ныне пост настал — не слышно шутовства.

Угрюмый Петербург, угрюмая Москва,

притих Рапирный зал на Сухаревой башне…

Да и за ним самим угрюмая молва

полезет, и видят в нем аж Симона-волхва.

Конечно, не сожгут, но временами страшно.

Дни удлинились: март… Всю зиму взаперти…

Придет Феофан… Хоть душу отвести:

что в Академии, что нового открыто

на небе, на земле, морские ли пути…

И надо бы тот вирш затейливый найти,

что спел про Ньютона тот англинский пиита.

А он? А про него напишут ли? Навряд.

Татищев — нынешний наш Тацит, говорят.

Татищев — наш Страбон и нынешней наш Плиний

и Екатеринбург построил, новый град.

Дай Бог Татищеву! А он уж староват

служить конюшему курляндской герцогини!

Философ истинный есть еже помнит смерть.

Пусть нам попы твердят, что мы лишь прах

и персть,

смеющийся Рабле смеется и в могиле.

От смерти не уйти — нет в медицине средств.

Но если на Руси наука будет цвесть

и будет ум в чести, то, стало быть, мы были!

ПАМЯТНИК

ПАМЯТНИК

Осталось только Фальконе

ваять фигуру на коне.

А лучшее ей было место —

просторный и пустой квадрат:

церковь Исакия, Сенат,

река, стена Адмиралтейства.

Сам не дурак и друг Дидро,

француз сообразил хитро:

все варианты перебравши,

он царственного седока

одел в рубаху бурлака,

по Волге тянущего баржи.

Простолюдин, сын столяра,

он, впрочем, увенчал Петра

торжественным венцом лавровым,

но намекнул (ведь сам — плебей):

мужик — потей, а царь — владей,

но держится-то все — народом.

Он — та сутулая скала,

которая согнула спину

и деятеля на вершину

его деяний вознесла.

Он — та могучая спина,

что выдержит любую тяжесть,

всю, что легла, и всю, что ляжет,

всех царствующих, все, сполна.

Держава — видел Фальконе —

на той же держится спине,

что царь и конь и самый камень

(его из Лахтинских болот

народ до берега волок

чуть ли не голыми руками;

и доволок, и на плоту

громаду каменную ту

гнал в Петербург, втащил на площадь

и взгромоздил царя и лошадь

на высоту,

а сам, в поту,

стоял, на дело рук своих

с растерянной улыбкой глядя

и об обещанной награде

забыв,

но бремя с плеч свалив,

стоял — Самсон или Сизиф?).

Мужик — основа. Пышный град,

полночных стран красу и диво,

не он ли строил (рад не рад),

натужно, трудно, терпеливо?

Не он ли (хоть работу клял)

возил песок и глину мял

и обжигал кирпич для строек,

и ставил домы, и вставлял

в них окна, дабы свет сиял?

Его ваятель не ваял,

и не писал о нем историк.

Иные времена придут,

поймут: египетский был труд

и стоил многих тысяч жизней…

Воздвигся Город над. рекой.

Вознесся Всадник. Царь и конь

на каменной спине мужицкой.

“Царство — одно, но России-то — две…”

* * *

Царство — одно, но России-то — две:

Разин на Волге и Петр на Неве.

Разин не умер, как Петр родился.

В царской деснице — Россия не вся.

Слава те господи, столько земли —

есть, куда спрятаться, чтоб не нашли.

В дальних лесах, у хрустальных озер,

там, куда царь свою власть не простер.

Или остаться, зубами скрипеть,

но не поддаться, а перетерпеть.

Перетерпеть, переждать до поры…

Вечны крестьяне, не вечны Петры.

“Хлебать ли бессолые…”

* * *

К.В.Чистову

Хлебать ли бессолые

щи без убоинки?

Бежать ли в раскольники

или в разбойники?

На земли заволжские

и зауральские…

Живут там по-божески

или… по-разински!

Бежать от помещика

и от приказчика

туда, где не сыщут вовеки

пропавшего.

От барщины барской,

от царской рекрутчины…

Там светлые воды

за темными кручами…

Там светлые годы,

как в старое времечко…

Там сказочный век,

а не тот, что теперича.

ГЕОМЕТРИЯ

ГЕОМЕТРИЯ

Лес, львом ярившийся вокруг,

как в клетку втиснут в Летний сад.

Но сучья, как обрубки рук

Волынского, кричмя кричат.

Кричит отрезанное прочь.

Уродуемое кричит.

Прокрустизованная плоть

материи - кровоточит.

А регулярность перспектив

крушит деревья и кусты,

страшна, как регулярный стих,

стучащий молотом в виски.

Куб. Параллелепипед. Куб.

Прямая. Перпендикуляр…

Так воцарялся Петербург.

Так он пространство покорял.

ГУЛ ВРЕМЕНИ (ОДЫ ЛОМОНОСОВА)

ГУЛ ВРЕМЕНИ (ОДЫ ЛОМОНОСОВА)

Гул времени слышнее слов.

Вместились в звук элементарный

стук строящихся городов

и топот движущихся армий.

Т, п, д, б — как топоры

стучат: корабль спускают с верфи.

А в грозных гласных о, у, ы —

и гнев, и страх, и ужас смерти.

А в повторяющемся а

без всяких слов слышны прекрасно

и глубина, и вышина,

и необъятное пространство.

Так строит оду тот помор,

так свой осмысливает опыт.

Не стих звучит — стучит топор.

Не ямб скандируется — топот.

ВОРОТА

ВОРОТА

Средь декораторов российского барокко

и Ломоносов был. Он сочинил ворота:

преддверье празднества, которого проект

иллюминацию включал и фейерверк.

Эпоха, пушечным погромыхавши эхом,

к пиротехническим питала страсть потехам.

Хоть ныне порохом владел не Марс, а Мир,

трудились пушкари, готовя пышный пир.

Профессор химии, заметим, не впервые

программу обмышлял подобной феерии.

Представим мысленно, что он имел в виду

представить истинно, в натуре, наяву.

(Конечно, «явь» была сугубо иллюзорной:

во-первых, он поэт, а во-вторых, придворный,

а в-третьих, требует условностей театр

и век навязывает свой репертуар.)

Как бы то ни было, поэту было мило

писать о «тишине возлюбленного мира»

и оду воздвигать во славу мирных дней

из многих статуй, ваз, картин, махин, огней.

Мы остановимся, однако ж, на воротах.

Они, как Петербург, стоящий на болотах,

реальность низкую театром заменив,

антикизированный оформляли миф.

(Один утраченный плафон Валериани

чуть-чуть похож на них, по текстам описаний.)

Ворота — из картин. Они отворены

в Россию мирную, в Россию без войны,

в цветущие сады «Российского покоя».

На тех картинах двух представлено такое:

Направо — дерево, и пышными плодами

оно соседствует с пшеничными полями.

Четыре Гениуса: двое жнут хлеба,

а двое рвут плоды, в корзину их кладя.

Налево — тихая морская гладь, по коей

морское божество несут морские кони,

зефиры кроткие распростирают флаг…

Ворота в сад ведут. А сад украшен так,

как настоящий сад: с партерами, с фонтаном.

Затем — фитильный щит. Рисунок крупным планом

по ходу празднества зажженный, вспыхнет вдруг -

и, в окружении художеств и наук,

рог изобилия держащая Россия

предстанет зрителям. Огни горят. Витые

ракеты вверх летят, и вьется виноград,

и грозди полные и зрелые висят,

обвив ветвящегося илима деревья

широковерхие. И виден в отдаленье

Храм Мира на горе, там, далеко вдали,

куда, ведя наш взгляд, ворота нас вели.

Проект сопровожден и стихотворным текстом.

Согласно правилам (увы, довольно тесным!),

текст должен был включать страницу или две

восторгов и похвал во славу е. и. в.

Коль бросить взгляд с высот

двухсоттридцатилетних,

Елизавете льстит коллежский сей советник,

ей, что и чин дала и даже помогла

в насущных хлопотах о фабрике стекла.

И все же подождем с оценкой торопиться.

Быть может, разглядим в придворном — утописта.

Он, истине служа, эпохе платит дань,

но мыслью устремлен в немыслимую даль.

НА БЮСТ ЛОМОНОСОВА И ПАМЯТНИК ЕКАТЕРИНЫ

НА БЮСТ ЛОМОНОСОВА И ПАМЯТНИК ЕКАТЕРИНЫ

Пройдись по городу - История права

и каждому свое воздаст в конечном счете:

от Ломоносова - одна лишь голова,

Екатерина же - лишь преизбыток плоти.

ЗАМЕТКИ О СУМАРОКОВЕ

ЗАМЕТКИ О СУМАРОКОВЕ

1

Он к старости уж вовсе стал чудак:

он с Анненскою лентой брел в кабак,

в халате, по-домашнему одетый.

А в юности — рассказывают так —

в грязь выскочил из щегольской кареты

и отдал нищему фрак и манжеты.

Эффектно: Сирано де Бержерак

или Оскар Уайльд. Но в том и смак,

что он не сколок их, а самородок

из русских недр и в самых сумасбродствах

он — русский («…я не Байрон, я другой…» —

воскликнет Лермонтов, и Сумароков

был самобытный, не переводной).

Вот и потом: женат на крепостной

или с начальствующим над Москвой

фельдмаршалом и графом Салтыковым

о деле, как казалось, пустяковом

готов повздорить — шум и кутерьма…

«Безумен» — как изволила сама

свой высочайший суд изречь царица.

Точнее, горд и вспыльчив. И смириться

не мог. И оставалось спиться, сбиться

с пути, пропасть по-русски, задарма,

и, щелкнув дверцей, выскочить из этой

жизни, как некогда из той кареты.

2

Из писем Сумарокова аж тридцать —

письма-прошения к императрице

Екатерине. За двенадцать лет

целую кипу написал поэт.

Пожалуй, даже книгу. Книга эта

могла бы называться «Жизнь поэта».

И для театра письма были б клад:

один актер и минимум затрат.

А текст! Какие страсти временами

в этой житейской вспыхивают драме!

Не в «Синаве и Труворе», а здесь

он сам — смешной, но и великий — весь.

Чего он просит? Денег, денег, денег

(квартирных, жалованья и т. д.,

и за труды, и снизойдя к нужде).

И вдруг—поверив собственной звезде —

загранкомандировок, деревенек.

Нет, он не жадничает. С ходом дней

тон жалобней, желания скромней.

Вернуть бы только долг Демидову Прокофью —

две тысячи рублев.

Есть в письмах строки, писанные кровью

и желчью (изредка). Он даже грубых слов

не избегает в них: «голодная собака» —

он пишет о себе. Однако

достоинство звучит в его речах,

когда он говорит о жалких рифмачах

и о своих трудах. И гнева слышен звук,

столь неожиданный средь жалобы и стона:

сил нету от «вельмож, вокруг стоящих трона»

(почти что Лермонтов, предвосхищенный вдруг!)

«и от гонителей художеств и наук».

А этот искренний, вдруг вырвавшийся возглас

средь всенижайших просьб: «…бедность рождает

подлость…

Кто хочет быть поэт, не может же быть подл…»!

Что чувствуете вы, читая этот вопль?..

А годы все идут. Уже не заграницы

он просит у царицы —

«всеподданнейший и нижайший раб»,

покинув Петербург, зане здоровьем слаб,

просит деревнишку, которая могла б

парнасским быть убежищем, дала б

успокоение для духа, а дохода —

стихами более чем хлебом, пусть мала,

большой не надобно, лишь бы к Москве поближе,

уже ни о каком не грезит он Париже,

жизнь утомила, старость подошла,

здоровье исчезает, зренье слабнет,

уже он лета ждет, зимою зябнет…

Еще странички три… Последних лет

есть письма лишь к Потемкину. К ней - нет.

ВАСИЛИЙ РУБАН И ДРУГИЕ

ВАСИЛИЙ РУБАН И ДРУГИЕ

Василий Рубан писывал, бывало,

за деньги (лишь бы сходная цена),

за шубу (чтоб в тепле была спина),

за чаю фунт и за кусок сукна

(на фрак), за десть бумаги (что ж так мало?)

и за бокал тавридского вина.

Бедняга Рубан! Выходец из плебса.

Негорд. И, в сущности, неприхотлив:

у Феба просит он «кусочек хлебца»,

карман деньгами не отяготив.

Бедняга Рубан! Сын голодной бурсы:

обедом накорми — напишет стих.

Но сыты ж москвичи и петербуржцы

и за язык никто не тянет их!

Ведь знают: «лесть гнусна, вредна». И все же

льстят, славословят, восхваляют, лгут

и жмутся — сочинители в прихожей —

и ждут вознаграждения за труд.

Как собачонки, ждут подачки сверху.

Скулит, визжит — глядишь, и получил.

Иному — перстень или табакерку,

иному — орден, титул или чин.

Позор!

Но и Державин, гордый, дерзкий

потомок необузданных татар,

перечисляет табакерки, перстни,

им от царей полученные в дар.

И Ломоносов. Он Елизавете

пел дифирамбы. Принимал дары.

И Ломоносов. Даже он.

А эти,

усвоившие правила игры,

хоть с меньшим даром, но с не меньшим

жаром,

томимы жаждой матерьяльных благ,

строчат, строчат, став пагубой, кошмаром

поэзии российской.

Боже, как

порасплодились! Нет им переводу.

Бедняга Рубан, тот погиб в нужде.

А эти — богатеют год от году

и дальше громоздят на оду оду,

прут вверх и вверх во всякую погоду,

как злой бурьян, разросшись на гряде.

“Державин был солдат. Ругался по-солдатски…”

* * *

Державин был солдат. Ругался по-солдатски,

перелагал в стихи солдатские прибаски,

где словом площадным — вот в том и интерес! —

сбивается вся спесь с торжественных словес.

Вот почему его высокие паренья

не превращаются в пустое говоренье:

высокопарности в нем был противовес,

поскольку на Парнас он из казармы взлез.

АРХИТЕКТУРА И АКУСТИКА ДЕРЖАВИ НСКОЙ ОДЫ

АРХИТЕКТУРА И АКУСТИКА ДЕРЖАВИ НСКОЙ ОДЫ

Державин пишет: «…финн… и гунн…».

Столкнул — аж звон идет от стыка:

финн-гунн! Как колокольный гул,

названий дивная музыка

ликует, зыблется, гудет

в том сорокадвухстолпном храме

гигантской оды од. И свод

небесный, освещен звездами,

твердь голубую изогнул

и Запад побратал с Востоком.

…И неумолчное «финн-гунн!»

в пространстве гулком и высоком.

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

Пространство сузилось. Не карту всей державы

Державин в мыслях зрит, но камские дубравы

и свежую листву, что на ветвях дубов

сияет, и Казань, и — с волжских берегов

чуть видный вдалеке — домой летящий парус…

Полвека за спиной. И хоть еще не старость,

но прежде Ахиллес, а ныне уж Улисс —

герой Державина. Вот огибает мыс…

Еще один… Еще… Река при камском устье —

как море широка. И столько сладкой грусти —

ноздрями ощутить деревню, детство, дым.

И думать, будто жизнь — не позади: пред ним.

В ПРИКАСПИИ

В ПРИКАСПИИ

Река времен в своем стремленьи

Уносит все дела людей…

Державин

В Прикаспии время движется медленно.

А солнце палит. И песком пылятся

кермек (жестковатая травка) Гмелина,

солянка (убогий цветок) Палласа.

Давно они оба почили, померли,

устав спотыкаться на русских верстах.

Паллас — в Берлине, у Гогенцоллернов,

а Гмелин — в плену у кавказских горцев.

Ученым не нужно гроба и савана.

За их добросовестность и усердие

огромной России флора и фауна

двум немцам дарует свое бессмертие.

Шатались престолы, и царства рушились.

Колеблются горы, мелеет Каспий.

А вечность песком присыпает рукопись,

листок за листком, описанья странствий.

А вечность песчинки мерит каратами.

И нет ни трудов, ни деяний тщетных,

поскольку аптекарской аккуратности

училась вечность у честных немцев.

В Прикаспии время движется медленно…

“О век осьмнадцатый! Как сладко он мечтал!..”

* * *

О век осьмнадцатый! Как сладко он мечтал!

Как полон был благой, хоть и наивной веры,

что просвещение, текущий сей кристалл,

обнимет шар земной подобьем новой сферы!..

ГЕРДЕР В РИГЕ

ГЕРДЕР В РИГЕ

Вижу старую Ригу и Гердера —

гнома рядом с громадой гигантского

храма, краеугольного, древнего,

крепкобашенного, коренастого.

Вижу Гердера, быстрого, юркого.

Вот он в доме богатого бюргера,

вот он в школе, вот в церкви, на улице,

вот в столярне, в слесарне, вот в кузнице.

Ходит, смотрит на домики, дворики,

городские листает он хроники

и над рынком и духом купечества

грезит грезу свою: Человечество.

Вся Земля ему снится общиною

мастеров, работящих и тщательных,

всех людей и народов отчизною,

любых ей и души в ней не чающих.

Вся Земля ему грезится Ригою,

но невиданной, новой,— вся полностью.

Пахнет солью, пенькою и рыбою.

Пахнет морем, простором и вольностью.

Вижу затхлую, косную, тесную

Ригу, бюргерско-провинциальную…

И гигантскую вижу концепцию.

Поднебесную. Монументальную.

АРХИТЕКТОР ЮРИЙ ФЕЛЬТЕН

АРХИТЕКТОР ЮРИЙ ФЕЛЬТЕН

Архитектор Юрий Фельтен

все заворожил умы.

Эрмитаж, решетка в Летнем,

набережная Невы…

А мое пленили сердце,

мой очаровали взгляд

иноверческие церкви,

что в стороночке стоят.

Немцу, шведу, армянину

Фельтен строил островок,

чтоб, заброшен на чужбину,

человек бы выжить мог.

Чтоб имел укромный угол.

Чтоб эстляндец или финн

о далеких близких думал,

но не мнил, что он один.

Чтоб купцы из Эривани,

вспоминая дальний дом,

чуть поменьше горевали

в Петербурге ледяном.

Фельтен зодчий был. А зодчий,

если в нем хоть что-то есть,

дарит хлеб заботы отчей,

а не плевелы эстетств.

Он берет в свою опеку

старца, девушку, дитя,

он смягчает человеку

боль и холод бытия.

В этом суть. А все красоты,

все ужимки и прыжки -

лишь забавны. Ну, кого ты

удивишь, как ни пляши!

Церковь, памятник ли, площадь,

дом, ограду, павильон

сочиняешь, будь попроще -

мы и так тебя поймем.

В пышном городе ампирном

(Главный Штаб, Сенат, Синод)

тонким лириком интимным,

будто грек на фоне римлян,

милый Фельтен предстает.

Милый, мудрый, добрый Фельтен,

мастер малых базилик,

тем красив, что не эффектен,

тем велик, что не велик.

Право слово, чудом редким

был среди других, больших,

этот малый архитектор,

свет и радость малых сих.

БАЖЕНОВ

БАЖЕНОВ

В Париж и в пиранезиевский Рим

он ехал, вероятно, через Ригу

и готику ее читал, как книгу

(дописанную позже им самим).

А дальше — морем. Парусный корабль,

шедевр архитектуры корабельной,

готический, барочный, стройный, цельный,

изяществом разумным покорял.

А море покоряло глубиной,

безмерностью и мощью мышц звериных.

Страх и восторг! (Как позже на вершинах

Швейцарских Альп.) Свободы ветр хмельной!

Все, что потом — в глуби материка —

он строил, было кораблями, морем,

горами. И борьбой: с судьбою, с горем…

А та поездка так была легка!

Так все давалось: знания, успех

(у женщин, книжников, вельмож — у всех),

Европы просвещенной благосклонность…

Но колоссальность, тысячеколонность

его проектов. Но его тоска

о грандиозном, жажда целый Кремль

построить заново — была российской.

Хотя Россию видел он как дебрь

и начинал строительство расчисткой

пространства.

Время грезилось ему

ввысь устремленным, острым шпилем башни,

и тяготенья гнет, и день вчерашний

отринувшим: как Петербург, что, тьму

лесов и топи блат превозмогая,

вознесся. Но пора была — другая.

Ей русский Пиранези, исполин,

не нужен был. Как скажет Карамзин,

он был лишь созидателем утопий…

Чудак, чудак! Остался бы в Европе!

Но — нет. Была Баженову нужна

Россия. С произволом самодержцев

и самодержиц, кои чтут за дерзость

чужое мненье. Все-таки — она.

Он исстрадается, не воплотив

десятой доли мыслей и проектов…

Есть что-то в ней такое, что, проехав

две-три страны и море переплыв,

перевалив через крутые горы,

издалека к ней обращают взоры

и возвращаются…

ТВЕРЬ

ТВЕРЬ

Все едут через Тверь. Обедают в трактире.

Поспят — ив Городню, в Завидово и в Клин.

И вот — «МОСКВА! МОСКВА!»… И дальше,

в глубь Сибири,

Радищев держит путь.

Премудрый Карамзин

путь предпочел иной. Не все писал, что думал,

и думал-то не все, что, при его уме,

подумать бы сумел.

А бог в нас душу вдунул,

чтоб могущий светить — светил. Как свет во тьме.

И у животных есть хоть слабый луч рассудка,

но только человек, познав добро и зло,

способен выбрать путь. И выбор сей — не шутка:

ты выбрал, а потом поехало-пошло.

Вот едет Карамзин до Рейна и Ламанша.

Радищев же — в Сибирь: Обь, Енисей, Илим.

А Тверь — все та же Тверь. И, как столетьем

раньше,

слепой старик в Клину поет про город Рим.

Об Алексее он, о человеке Божьем,

поет — и всей толпе понятен этот стих.

И все, что мы хотим, мы высказать ей можем:

есть уши у людей и чувства есть у них.

Но лучше — промолчать: опасны разговоры.

Радищев принял яд. Съел Карамзин обед.

Где повара купить? Всё пьяницы да воры.

Ни у кого в Москве хорошей кухни нет.

«О, если бы рабы!..» — так выкрикнул Радищев.

Зато Карамзина заботят господа

и прочность власти их в стране рабов и нищих.

…Все едут через Тверь. Но дальше — кто куда.

НА ПОЛПУТИ В ИЛИМСК

НА ПОЛПУТИ В ИЛИМСК

На полпути в Илимск, в пустынный мрак вселенной,

губернский был Тобольск, где просвещенья свет

чадил, дымил, но — тлел, Иртыш был Иппокреной,

и Сумароков там Панкратий жил — поэт.

Он лишь племянник был прославленного дяди

и не был сам велик, имея скромный дар,

но, как насущный хлеб голодным Христа ради,

на полпути в Илимск поэт поэту дан.

И этот крик «…Кто я? что я? куда я еду?» —

глас вопиющего в пустыне? Или те

слова, что другу друг, поэт сказал поэту?..

И эхо отдалось в сибирской пустоте.

СЫН РАДИЩЕВА

СЫН РАДИЩЕВА

А Павел, младший сын, жил в ссылке вместе

с ним.

А позже вспоминал порожистый Илим,

лесные ягоды, а из цветов — саранку,

из рыбы — хариуса, глухаря — из птиц…

тунгусов кочевых, татуировку лиц

и с бубном пляшущую старую шаманку.

Быть путешественником — это ль не мечта!

Никем не виденные увидать места,

ландшафты, племена и фауну и флору!

Мальчишке повезло. И он был молодцом:

на лодке ли, пешком – он всюду был с отцом

и был товарищем отцу еще в ту пору.

Потом был моряком. И по земле дорог

немало исходил, покуда в Таганрог

шестидесяти лет уехал, ближе к морю,

а может быть, к теплу, поскольку зябнуть стал

(в Сибири он не зяб), поскольку был уж стар

и спорить уж не мог с московскою зимою.

Под слежкой жил всю жизнь: хоть он

не бунтовщик,

но сын Радищева. А он уж и привык:

с фельдъегерем туда, с фельдъегерем обратно

уж в детстве ездил он…И памяти отца

остался верен он до самого конца

как сын Радищева. И это вот отрадно.

О ЧЕЛОВЕКЕ

О ЧЕЛОВЕКЕ

«О человеке, его смертности и бессмертии»

Радищев тоже знал, что человек

жалок и немощен, наг, алчущ, жаждущ.

Что, кроме праха, ничего в нем нет.

Что тянет вниз его, в нечистый грех,

в грязь, в копошение жучищ и жабищ.

Что, в пище почерпая бытие,

жрущий и пьющий, человек подобен

животным. Что подобного себе

лишь он один из всех зверей способен

пожрать. Что может горло перегрызть.

Что человеком движет лишь корысть.

Что он, страстям и похотям послушный,

рожден, как скот, топтаться и пастись.

Что дух, пытающийся взвиться ввысь,

вновь падает, как рваный шар воздушный.

Что люди ищут власти, денег, благ

и удовольствий, избегая бедствий,

страданий, страхов. Да. Все это так.

Радищев знал. Не хуже, чем Гельвеций.

Но знал, что в человеке что-то есть

еще. Не только низменность и низость.

Радищев знал такое, что прочесть,

кроме как в нем, и негде: и не снилось

другим философам… Листая том,

знакомый мне местами близко к тексту,

все к одному я возвращаюсь месту:

что человек как в добром, так и в злом

еще себя покажет…

ИСТОРИЯ С ОБЕЗЬЯНОЙ

ИСТОРИЯ С ОБЕЗЬЯНОЙ

…стоит напомнить об обезьяне графа

Зубова, о кофейнике князя Кутузова

и проч. и проч.

Пушкин. О русской истории ХVIII века

Вздыхают, ахают: «Ах, высший свет!» —

я в споры не вступаю,

я забываюсь, как бы засыпаю

и слышу визг и смех

откуда-то издалека.

Cмех — человеческий, а визг — зверька.

Да, именно зверек — важнейшая персона

в истории. Конечно, не во всей,

а в этой вот, в моей.

Во время оно

у Зубова Платона,

который прихотью царицыного лона

стал первым из людей,

вокруг стоявших трона,

и, стало быть, вершил дела,

была

любимица: малютка-обезьяна.

Из-за какого моря-окияна

она

была привезена,

дознаться я не смог.

Но суть совсем не в том.

А в чем?

До сути тоже, может быть, дойдем,

но дайте срок.

Вельможи,

которые к Платону были вхожи

и лезли вон из кожи

и милостей его искали как могли,

пред гостьей из чужой земли

заискивать пытались тоже.

А способ был:

зверек любил,

больше чем всякие плоды и мармелады,

вкус пудры и помады,

а напомаженный, напудренный тупей

(прическа модников тех дней)

был для него всего вкусней.

Малютка, Зубова всегдашняя забава,

резвилась: прыгнет влево, вправо,

на люстру, на карниз, то вверх, то вниз,

и вдруг, издав веселый визг,

вцеплялась в волосы какого-то счастливца —

и треплет всласть,

а тот стоит, боясь пошевелиться,

и ждет, почтительно склонясь:

быть может, милостиво рассмеется князь.

Дмитрий Борисович Мертваго,

увидев обезьяну, счел за благо

дать задний ход,

махнув рукою на предмет хлопот,

тянувшихся почти уж год,

и уклонился от подобной чести.

Но — удивительное дело! — нет известий,

что кто-либо хоть раз хоть как-то возроптал.

По крайней мере, я такого не читал.

А все ведь были знатные дворяне.

И так прислуживаться — обезьяне!

И над толпой холопствующей дряни

смех всемогущего временщика,

смешавшись с визгом малого зверька, взлетал

и так летит через века.

“В Емуртлинском форпосте сибирских драгун…”

* * *

В Емуртлинском форпосте сибирских драгун

были церковь, острог и казенный амбар -

Петербург ведь и здесь свою линию гнул,

кнут и здесь погулял по крестьянским горбам.

Здесь, вдали от дворцов, за Уральским хребтом,

Петербург был указом, штыком и кнутом -

кровь лилась, и людская стонала душа.

…А культура сюда приходила потом:

не спеша добиралась она… не спеша…

ДЕРЕВНЯ

ДЕРЕВНЯ

Ничто не может быть приятнее свободы.

Для благородного сословья. Мужичье

должно кормить господ и приносить доходы.

Неволить надобно их. Каждому свое.

Но можно иногда, как Карамзин, как Пушкин

(в лицейских «Dubia»), для красоты стиха,

крестьянку встречную вообразить пастушкой,

в объятья милого спешащей пастуха.

И, с наслаждением живописуя лоно

природы (лес, холмы), представить, кроме фона,

фигурки поселян, для живости картин…

А «барство дикое, без чувства, без закона»

лишь Пушкин разглядит. Отнюдь не Карамзин.

ПОДМОСКОВНАЯ УСАДЬБА

ПОДМОСКОВНАЯ УСАДЬБА

Марку Самаеву

Над деревенскою действительностью низкой

усадьба высилась, античная вполне:

у входа во дворец лежали львы и сфинксы,

и Аполлон стоял над речкой на холме.

Все рухнуло давно. Зияют стен руины.

Оглядываюсь я и разглядеть могу

лишь одичавший парк да над речушкой ивы,

да несколько коров на низменном лугу.

Но, словно подарил и нас последней лаской

век восемнадцатый, витающий окрест,

мы смотрим на пейзаж, как будто он — голландский,

в Европе купленный владельцем этих мест.

КУСКОВО

КУСКОВО

Кусковский парк ничем не виноват,

что уроженцу невских берегов

напоминает он то Летний сад,

то Царскосельский парк, то Петергоф,

что статуи Скамандров и Наяд

и прочих полугипсовых богов

стоят как в сотнях парков и садов —

и в Вене, и в Версале, говорят.

Я далее Варшавы не бывал

(Саксонский сад, Лазенки и Вилянов),

но мне понятен этот идеал,

которым парк себя приподымал,

и над равниной плоской привставал

на цыпочки, и маску надевал,

чтоб отличаться от простых мужланов.

Кусковский парк ничем не виноват,

что чуть наивен этот маскарад.

КРЕПОСТНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

КРЕПОСТНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Ах, Россия екатерининская,

вся в барокко и в рококо!

Но для некоторых — тернистая.

Рай и пекло. Как для кого.

Новый Рим и новая Греция,

где склонилась ниже травы

крепостная интеллигенция —

образованные рабы.

Образованный — не забава ли!

Все умеет: читать-писать,

на запятках ездить за барином

или пятки ему чесать.

Все умеет: ломать комедию,

на басу играть, на альте,

а пошлешь его в академию —

пишет красками на холсте.

Итальянца нанять ли, немца ли —

тем пришлось бы платить сполна.

Крепостная интеллигенция —

чуть не даром служит она.

Если ж барин изволит гневаться,

есть на ком сорвать ему гнев:

крепостная интеллигенция —

образумить ее не грех!

Музыканты, актеры, певчие —

это им почитай что честь,

если их порой по-отечески

на конюшне велят посечь.

Обе скрипки секут — и первую,

и вторую, баса, альта,

декоратора, архитектора,

карлика, дурака, шута.

Подзатыльники да пощечины,

колотушки, пинки, щипки…

Позабыли о пугачевщине?

Будут новые бунтовщики!

Но пока что попытки тщетные

непокорным впрок не идут.

Но пока что кому-то — в Щепкины,

а кому-то — в петлю и в пруд.

Раболепствуя и лакействуя,

задыхаясь, желчью давясь,

крепостная интеллигенция —

ненавидит барскую власть!

“Плафоном и панно…”

* * *

Плафоном и панно,

холстом или гравюрой,

театром и кино

и лишь потом — натурой

становится пейзаж

с лесами и холмами,

лишь потому и наш,

что сочиненный нами

по лучшим образцам

художников эпохи…

И вот витают там

мечты, стихи и вздохи.

“Словесный сад…”

* * *

Словесный сад.

В нем статуи имен.

Цветы цитат

произрастают в нем.

В нем как стекло —

проточных мыслей пруд.

Сам Буало

одобрил бы сей труд.

Вот Музе храм.

Вот сердцу Монплезир…

Но не бежать ли нам

в безумный мир?

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЬВОВ

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЬВОВ

Николай Александрович Львов

двух поэтов имел свояков —

это были Державин с Капнистом

И Хемницер совет с ним держал,

и Бакунин-отец уважал,

и у всех, кто его окружал,

он считался верховным стилистом.

Он во многих помянут стихах.

А свои он писал впопыхах

и записывал их как попало.

Кое-что он издал, кое-что

издают, слава богу, дошло,

обещают издать — хорошо,

кое-что, вероятно, пропало.

В дилетантстве особый есть шик.

Кто хранит каждый стих, каждый штрих,

у того за душою лишь крохи.

Львов поэтам себя раздавал.

Мысли Львова другой рисовал

или строил, ваял, танцевал —

Львовым дышит весь воздух эпохи.

ИСТИНА В СЕНАТЕ

ИСТИНА В СЕНАТЕ

Где перед Истиной благоговенья нет,

там и Художества окажутся некстати.

Француз Рашет

большую залу украшал в Сенате.

Работал, не жалея сил.

В ту пору

уже он мастер был:

он мрамору, фарфору,

он бронзе мог придать изящнейшую форму,

был молод, но владел блистательно резцом.

И не хотел ударить в грязь лицом.

Два барельефа сделал он. Один —

центральный, больший—украшал камин.

Мысль — Львова, а рисунок был — Козлова,

но это, так сказать, скелет.

Рашет,

наш северный Канова

(он жил потом в России тридцать лет,

до самой смерти, и оставил след,

и доброго заслуживает слова

дал мысли плоть и жизнь вдохнул в сюжет.

Сюжет — такой:

Минерва (в коей каждый зрел портрет

Екатерины) вводит за собой

в храм правосудья Истину и Совесть.

Такие аллегории — не новость

для тех времен. Но Истина была

(как, впрочем, ей и должно быть) нагой.

Голым-гола.

Вот этот барельеф

и вызвал гнев

у князя В., то бишь у генерал-

поручика (по чину), -прокурора

(по должности), ну, словом, контролера

всего и вся, который надзирал

по поручению императрицы,

поставившей его (хоть большего тупицы

свет не видал)

следить, дабы Сенат не преступал границы

и в благочинии бы заседал.

Скандал!

Князь бросил беглый взгляд

и в Истине нагой тотчас узрел разврат.

А значит, вверенный ему Сенат

соблазну подвергать такому не годится

и надо Истину хоть несколько прикрыть.

Прикрыли. Так тому и быть.

Решету

историю простили эту,

но он уже убавил прыть

и жил с тех пор под некоторым страхом.

Князь не был евнухом или монахом

и к дамам и к молоденьким девахам

частенько езживал, но был – ханжа.

И, добродетельной монархине служа

в делах правления (а не в ее постели,

как многие), любил во всяком деле

порядок. Государственный был муж.

К тому ж

был набожен: заняв высокий пост,

следил, чтобы в великий пост

в Сенате все чины говели

положенные две недели,

и вообще, как говорится, бдел,

помимо дел,

о добронравии.

И весь Сенат сидел

смирнехонько и постный вид имел,

и на камин никто уж не глядел,

и все дела решали и судили

в Екатеринином, чуть лицемерном, стиле,

нагую Истину – прикрыв.

А в царствованье Павла

постигла Истину уж полная опала:

сломали барельеф и спрятали в архив.

ВЕСНА 1801 ГОДА

ВЕСНА 1801 ГОДА

Был месяц март. Над Петербургом

вступало солнце в знак Овна.

Снег таял. И однажды утром

явилась подлинно весна.

Нет Павла! Кончились запреты.

На Невском — оживленье, смех.

Уже и фраки, и жилеты,

и шляпы круглые на всех.

Все дамы обнажили шеи,

рук приоткрылась белизна.

А либеральные идеи

пьянят отчаянней вина.

Нет Павла! Кончилось бесправье

и гнусный и постыдный страх.

Шампанское — ура! за здравье! —

кипит в бокалах и в сердцах:

Ах, Александр! Он агнец! Ангел!

Как юн! Как кроток он! Как добр!

Как мил! Как с дамами галантен!

Весь город им пленен и двор.

Весна! В том светлом март-апреле,

как воды вешние, шумели

бесчисленные оды: он —

сей Антонин, сей Марк Аврелий,

Траян и Тит — грядет на трон

Он нас избавил от позора

Топор и кнут забудем мы.

Радищева из-под надзора,

Ермолова из Костромы

вернул. И ожили умы.

О, незабвенная весна

отмен, прощений, возвращений!

Надежд, мечтаний, обольщений

пленительные времена!

Весна! В тот год она продлилась

до сентября, до октября.

И на Москву распространилась

в дни коронации царя.

Еще такого не бывало.

Москва, губернии, страна

расшевелились. Всех прорвало.

Сановник старого закала

строчит письмо из-за Урала:

нам конституция нужна.

Свобода! Словно из-под пресса,

Россия вырвалась. От сна

красавцем юношей она,

как в гробе спавшая принцесса,

волшебно вдруг пробуждена…

Но отшипит в бокалах пена,

а охранители основ

подготовляют постепенно

успокоение умов.

И Александр иным предстал,

туманные мечты рассеяв:

хоть Александр-то Александр,

но — Павлович. И Аракчеев

стал тенью светлого царя,

как тайное второе «я».

И светотень царила долго:

то так, то сяк была погода,

то так, то сяк менялись дни…

Но та весна! Но те полгода!..

Да полно! Были ли они?

СТАРИК ДЕРЖАВИН

СТАРИК ДЕРЖАВИН

В искусстве — стиль ампир. На троне — Александр.

И лишь в поэзии — «Персей и Андромеда».

Век — новый. Царь — младой. И лишь Державин — стар.

Он стар — как древний грек, грек, живший до Гомера.

Как Змей Горыныч — стар. Как тот Пифон-Тифон,

что в Дельфах богом был еще до Аполлона,

что из расселины, как из земного лона,

сын Матери-Земли, таинственно рожден.

Век — девятнадцатый. Державин — архаизм.

Барокко. Готика. Старье. Средневековье.

Но вечность — это шар. Условны верх и низ.

Условны старь и новь. А эта мощь воловья

и ярость львиная — вне всякой смены мод,

вне стилей, школ, манер. Ядро. Первооснова.

…Пиши! Не все ль равно, какой там царь и год.

Ты до потопа жил. До рождества Христова.

ИВАН ДОЛГОРУКОЙ

ИВАН ДОЛГОРУКОЙ

Князь-чудила Иван Долгорукой

не причислен к канону поэтов,

не уважен солидной наукой,

как Державин, Крылов, Грибоедов.

Не успел им заняться Тынянов,

а Гуковским он вскользь упомянут,

нет его и у Лидии Гинзбург,

нет в учебниках, в схемах и в «измах».

Да и лучше, что нет его в «изме»

ни в каком: так ему повольготней

поболтать о себе и о жизни,

о политике и о погоде,

о царях, о знакомых, о близких,

как болтал он в стихах и в «Записках».

Князь от предков имел только имя.

Дед на плаху пошел, бабка в схиме,

из Сибири вернувшись, скончалась,

и отцу ничего не досталось.

Опыт деда учтя и отцовский,

князь на вещи смотрел философски

и не царскую славил порфиру,

а соседей, друзей и Глафиру.

Что ни день — над стихами сидел он

(что ни вечер — в гостях или в клобе),

но считал стихотворство не делом,

а забавой (по-нашему: «хобби»).

Князь — служил: по Владимирам, Пензам…

Он хотел быть России полезным.

Он о правде радел и о нуждах

человеков крестьян ли казенных,

унижённых ли, пренебрежённых,

незаконнорожденных, недужных.

О полезном радел, о приятном.

Влюбчив был. Увлекался театром.

Все вмещал. И с размахом российским

в сочетании невероятном

был он верующим вольтерьянцем,

робеспьерствующим монархистом.

Впрочем, в годы французских событий

он был зрителем-энтузиастом:

революция, что ни судите,

задремать в наших креслах не даст нам.

Он историю видел на стыке

двух эпох, двух веков, двух столетий.

Может, сам он поэт не великий —

стык веков был великим в поэте.

Все смешалось у князя Ивана:

клял старье и бранил современность,

новомодную власть чистогана

и боярскую спесь и надменность.

Уважал он лишь голую правду,

а не рубль и не табель о рангах.

Павла крыл, но не льстил Александру.

Не вмещался в каких-либо рамках.

Князь — но, как скоморох из народа,

он в стихах был врагом этикета.

Есть в них ярмарочная свобода

(как однажды в державинских где-то).

Он любитель. Он вольная птица.

Значит, может писать как попало,

и неряшество это простится,

как дурачества в день карнавала.

Смесь французского с нижегородским

он в такие закручивал речи,

что Олейникову с Заболоцким

он вполне бы годился в предтечи.

Он поэтам подарок богатый.

Пушкин в полусожженной десятой,

в потаенной, в подполье романа,—

лейтмотивом-рефреном-цитатой

повторяет словцо князь Ивана.

За словцо зацепиться б за это

да и вытащить князя из Леты,

и с «Записками», и со стихами,

и со всеми его потрохами!

ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ МЕРТВАГО И ЕГО «ЗАПИСКИ»

ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ МЕРТВАГО И ЕГО «ЗАПИСКИ»

Служил. Но не выгодам личным, а пользам казны.

А служба — лишает волос, умножая морщины,

и вот уже он оплешивел и вышел — в большие чины?

Да нет же, в отставку, сорокалетним мужчиной.

Но вновь он на службе. Он ездит (Литва и Волынь),

он ездит и ездит (вот в Выборге, в Риге и в Ревеле)

от южных степей, где лишь ветер волнует ковыль,

до северных скал и озер бездорожной Карелии.

Россия обширна, но всюду грабеж и разор,

погрязли в грехе, а ведь всех не побьешь их каменьями.

И хмурится он, невеселый, как тот ревизор,

который появится по окончаньи комедии.

Еще далеко здесь до Гоголя, до Щедрина,

до Крымской войны, до реформы, до всех революций.

Но каждому жить достается в свои времена,

а жить надо честно и в те, что тебе достаются.

Он видит помещиков алчность, крестьян нищету,

и хищность купцов, и порхающих щеголей праздность,

чиновников, что ухитряются быть у начальства на самом

хорошем счету,

поскольку начальники сами погрязли

во взяточничествах-казнокрадствах.

И тех нетрудящихся трутней, что в тягость стране,

и нехлебородные почвы, что хлеба дают еле-еле,

и бесчеловечную палку, что бьет по согбенной спине,

бездарность министров, несущих убыток казне,

интриги придворных (и царь справедлив не вполне),

бесплодность прожектов, витающих аж на Луне,

и дурь староверов, приверженных лишь старине,—

и столько он всякого видит, глаза б не глядели!

И как живописец, что яркость цветов и плодов

притушит коричневым аллегорическим черепом,

он пишет записки, как будто глядит с облаков

на тщетность тщеславий и временность временщиков

(едва ль не единственный,

он не раскланивается с Аракчеевым).

Ни даже Ермолов его не чарует, ни даже Кавказ.

Прищуривши глаз, он рисует без всяких прикрас

и низких пролаз, и потомственный правящий класс:

дворяне, но дряни, как молвится в грубой пословице…

Он мог бы вполне пугачевщиной кончить рассказ,

но ею он начал. А кончит — словами о совести.

КРЫЛОВ И ТВЕРЯКИ

КРЫЛОВ И ТВЕРЯКИ

Все тверяки твердят, что, мол, Крылов — тверяк:

«Все наше — ум, язык, словечки, прибаутки!»…

Но не хотят признать себя в его зверях:

«Нет, это не у нас — в Москве и в Петербурге!»

ГОЛОС

ГОЛОС

Военачальник и стратег,

Барклай стоит перед Казанским.

Военный этот человек

велик был мужеством гражданским.

В стране безгласной и немой,

где собственных не терпят мнений,

Барклай возвысил голос свой

против военных поселений.

Нет, ничего он не достиг…

О нем, почти что неизвестном,

лишь пушкинский напомнит стих

да этот памятник на Невском.

Но голос — был! Сто лет пройдет,

сто пятьдесят пройдет — и ныне

все слышен, слышен голос тот,

глас вопиющего в пустыне.

КИПРЕНСКИЙ. ПОРТРЕТ С. С. УВАРОВА. 1816 ГОД

КИПРЕНСКИЙ. ПОРТРЕТ С. С. УВАРОВА. 1816 ГОД

Как денди лондонский, одет. И смотрит лордом.

Красив. Самонадеян.

Он может пылким быть, мечтательным и гордым,

как Байрон, как Онегин.

Разочарованный, он прелесть ранней смерти

воспел французскими стихами,

с изяществом, приобретенным в свете,

явив и быстрый ум, и душу, то есть пламя.

Он геттингенствует, он письма пишет в Веймар,

он грезит по-немецки,

он знает города меж Неманом и Рейном,

словно Тверскую или Невский.

Он книгой «Nonnos von Panopolis, der Dichter»

стяжал признанье Гёте.

Не книгой убедит, так гётевским вердиктом,

коль нужно убеждать еще кого-то.

Эстет и дипломат, не упадет где скользко.

Собой владеет в совершенстве.

Был (как Шатобриан) секретарем посольства.

Любитель древностей и путешествий.

Он покорил сердца французов и австрийцев.

Жуковского пленил талантом.

Уже он выгодно женат (как должно в тридцать),

но все еще остался франтом.

Стоит, позирует (в эффектном интерьере),

поигрывает стеком…

А сам уж движется к блистательной карьере,

ступая в ногу с веком.

Как поэтичен он, стоящий у колонны!..

А лет через пятнадцать

останется лишь лоск, блестящий и холодный,

да светская приятность.

А дальше — постепенное врастанье

в роль, в должность, в держимордность

под тройственным девизом «православье,

самодержавье и народность».

Где грезы светлые об идеале?

Где чувства? Где душа? Ау! Уваров! Где ж ты?..

Ах, юноши! Ведь вы же подавали

надежды!

Три арзамасца, три карамзиниста —

Дашков, Уваров, Блудов!

Три мудреца младых… А будут — три министра.

Три царедворца будут.

Три краха, то бишь три больших карьеры

при Палкине, при Николае…

Увы! Как быстро вы перегорели!

Как низко пали!

Благоволение монарха. Звезды. Ленты.

(И тайный страх попасть в немилость.)

Какие были вы прелестные студенты!

Где юность? Нет ее. И чем сменилась!

Так пышный перистиль ведет порой к руинам

и пышные врата — к пустотам…

Чем можете блеснуть? Чем? Орденом и чином?

Вы, жалуемые деспотом!

Три умника среди тупиц послушных.

Три ложки меда в бочке дегтя.

Три взрослых мальчика на побегушках,

готовых делать что придется:

держать в тисках умы (такая уж работа!),

блюсти за духом молодежи

и запрещать Гюго, а также Вальтер Скотта,

стоять на страже, и — построже!..

И лицемерить. И творить кумира

из самодержца-солдафона.

И слушать лесть льстецов… А дома у камина

меланхолически вздыхать про время оно.

Ах, бедные балованные дети

эпохи Александра!..

Вот молодой Уваров на портрете.

Он самый, как ни странно.

Друг Муз и Разума. Поэтов вдохновитель.

Хоть мы привыкли знать другого,

но это он. Таким его Кипренский видел

весной шестнадцатого года.

Да он и впрямь хорош! Все поддаются чарам:

художник, зрители… Я тоже

стою и не могу связать конец с началом.

Лишь бормочу: «…моложе был, моложе…»

ГРЕЧ: ВСТРЕЧА С БАТЮШКОВЫМ

ГРЕЧ: ВСТРЕЧА С БАТЮШКОВЫМ

Фигурка Батюшкова из «Записок» Греча:

та петербургская, последняя их встреча

на улице… Каков бы ни был Греч,

«Записки»-то его написаны неплохо.

Взять этот эпизод — и город, и эпоха,

и образ Батюшкова. Вот о нем и речь.

«Субтильный Батюшков» — так пишет Греч.

Субтильный —

но бремя страшное эпохи непосильной

он нес, как маленький Атлас.

Трех войн участник был, не то что очевидец.

И прозвище «Ахилл» стяжал. И впрямь

как витязь

был храбр. И ранен был не раз.

Он видел кровь и смерть, развалины, пожары,

все ужасы войны, когда Европы старой

аж содрогался континент:

высокобашенный вдали чуть виден Лейпциг,

и на пятнадцать верст — тела убитых немцев,

французов, русских и… кого тут только нет!

Он плыл, как Одиссей, но тщетно он искал

Итаки сладостной давножеланных скал,

успокоения, гармонии и лада.

Землетрясения. Вулканы. Дантов ад.

Укрыться некуда. Покоя не сулят

ни огнедышащий Неаполь, ни Эллада.

В краях полуденных приюта не найдя,

дух, в бурях бедствующий, утлый, как ладья,

в Ultima Thule плыл, в страну сплошного мрака.

…Несчастный Батюшков шел по Большой

Морской.

Вот-вот уж скроется. А Греч смотрел с тоской

вслед уходящему. А ветер был такой

в тот день, что поднимал — Греч пишет —

фалды фрака.

Дул в спину Батюшкову, гнал во тьму, во тьму,

в которой тридцать лет еще страдать ему.

“Философы! Не верьте островам!..”

* * *

Философы! Не верьте островам!

Платон, не отправляйся в Сиракузы!

Господь не зря Утопию скрывал,

плывущих мимо искривляя курсы.

Пусть даже есть там пресная вода,

плодовые деревья

и туземцы,

чья непосредственность и нагота

в прекрасном будущем вполне уместны,—

философы, не верьте островам!

Как верил тот Мабли, аббат крамольный,

стремясь душой на некий остров вольный

от старых и давно постылых стран.

Не верьте!

Но мечтательный Капнист

(наш русско-украинский утопист,

которого мы часто забываем)

поет про остров, созданный быть раем:

ни ябед, ни судилищ, ни судей…

Василь Васильич! Ты неподражаем!

Не молод уж — пора бы стать мудрей!

Отцы научат грезить сыновей,

на их погибель. Мы их заклинаем:

не верьте островам!

Но Муравьев

(тот, что потом командовал полками

и поседел средь штурмов и боев)

зовет с собой на Остров Островов.

Он основать республику готов

в собратстве с юными учениками

на острове, рисуемом мечтами.

Там так щедра природа, что даров

хватает всем. Там все дается даром.

Там нет царей, цепей, тюремных камер.

Там нет цензуры, церкви. Наконец,

цивилизации. Нет, нет и нет!

Там дикари в младенчестве безгрешном.

(Отметим в скобках с мыслями Руссо

фантазий этих близкое родство.

Все можно объяснять влияньем внешним.

Но россиянин остров рисовал

сам. Он лазурным раем представал,

чуть зыблем лаской зноя, волн и ветра…)

Философы! Не верьте островам!

Но верят вновь.

Наивно.

Беззаветно.

ПЕРЕД ДВЕРЬЮ

ПЕРЕД ДВЕРЬЮ

Обсуждают обряд присяги:

на евангелии? на шпаге?

Ищут слов каких-то особых,

чтоб торжественнее, страшнее…

Может, как у старых масонов,

клятву дать - с веревкой на шее?

Может, прежде чем примут брата

в лоно братства и свет покажут,

завязать глаза, как когда-то?..

(Как идущим на казнь завяжут?).

Может, деньги забрать и кольца?

Может, ядом страшить? Кинжалом?

Может, мраком? (Не будет солнца:

камер каменные колодцы -

узникам; рудник - каторжанам).

Обсуждают обряд присяги.

Говорят о всеобщем благе.

Все высокой полны отваги

и к высоким словам и жестам

склонны, даже чуть-чуть с кокетством,

с фразой, с позой, пусть так, я верю,

но юнец в гвардейском мундире

ведь и впрямь стоит перед дверью:

дверью гроба? тюрьмы? Сибири?

«БРАТЬЯ-РАЗБОЙНИКИ»

«БРАТЬЯ-РАЗБОЙНИКИ»

«Братья-разбойники». «Кнут» и «острог» -

два бунтовщически-каторжных слова.

Волга. И сквозь байронический слог —

тени то Разина, то Пугачева.

Волга. И Астрахань (в черновике,

в первом наброске сценария-плана).

Песня: поют и плывут по реке…

И есаул предает атамана.

Движется, движется план и сюжет —

к Лобному месту, на площадь, на площадь…

Но и бессвязный, бессмысленный бред

брата больного о том же пророчит:

Лобное место. Туда он и гнет:

площадь, толпа и палач беспощадный…

«Если читательниц не отпугнет,—

пишет Бестужеву,— то напечатай».

«Если читательниц…» Или другой

дуры: цензуры.

Бестужев хлопочет.

Вышел журнал — в двадцать пятом, весной.

А в декабре — вышли на площадь:

Лобное место…

А будут там все,

только не всем еще время приспело.

Он ведь не зря (в том же самом письме)

вспомнил зловещее «слово и дело!».

Пуля свинцовая, два ли столба —

царская милость в любых вариантах.

Лобное место — сюжет и судьба.

Он ведь не зря именует себя

(Левушке, в письмах): «Разбойник-Романтик».

Даже пытался сдружиться с царем.

Пробовал даже любить свои цепи.

Все же — казнили: в тридцать седьмом.

Спрятали тело в Конюшенной церкви.

«Братья-разбойники» — «кнут» и «острог»…

Будто ему уже было известно:

жизнь — лишь отсрочка, а близится — срок:

Черная Речка — Лобное место.

ГЛАЗАМИ КЮХЕЛЬБЕКЕРА

ГЛАЗАМИ КЮХЕЛЬБЕКЕРА

«Оссиановские облака»,